पुरानी दिल्ली (अजमेरी गेट) : सन 1644 के आसपास निर्मित और जंगे आज़ादी यानी सन 1857 में अपना अहम्अ भूमिका अदा करने वाला अजमेरी गेट के दीवारों से सटकर खड़ा था। सामने नई दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क, पीछे दाहिने-बाएं हाथ कमला मार्केट और जीबी रोड के रास्ते जमा मस्जिद-लाल किला और दिल्ली सल्तनत के अन्य इलाकों की ओर उन्मुख रास्तों को आंखमूंद कर देख रहा था। कल्पना कर रहा था कि सन सत्तावन और उससे पहले इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी। घरों की बनाबट, गलियों का रुख-मुख देखकर उस युग की कल्पना कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में आज जितने भी दरवाजे हैं, उसमें अजमेरी गेट की स्थिति किसी से भी बेहतर देख रहा था। समय के साथ-साथ अजमेरी गेट में भी 'पतन' स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन सल्तनत की 'सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बौद्धिक पतनों की अपेक्षा आज भी अजमेरी गेट सीना तान कर खड़ा था - बेदाग़। वैसे समाज में आलोचकों की किल्लत तो है नहीं, संभव हैं 'स्वहित' में वे अपनी नज़रों में अजमेरी गेट बेदाग़ नहीं कहें।

पुरानी दिल्ली (अजमेरी गेट) : सन 1644 के आसपास निर्मित और जंगे आज़ादी यानी सन 1857 में अपना अहम्अ भूमिका अदा करने वाला अजमेरी गेट के दीवारों से सटकर खड़ा था। सामने नई दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क, पीछे दाहिने-बाएं हाथ कमला मार्केट और जीबी रोड के रास्ते जमा मस्जिद-लाल किला और दिल्ली सल्तनत के अन्य इलाकों की ओर उन्मुख रास्तों को आंखमूंद कर देख रहा था। कल्पना कर रहा था कि सन सत्तावन और उससे पहले इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी। घरों की बनाबट, गलियों का रुख-मुख देखकर उस युग की कल्पना कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में आज जितने भी दरवाजे हैं, उसमें अजमेरी गेट की स्थिति किसी से भी बेहतर देख रहा था। समय के साथ-साथ अजमेरी गेट में भी 'पतन' स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन सल्तनत की 'सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बौद्धिक पतनों की अपेक्षा आज भी अजमेरी गेट सीना तान कर खड़ा था - बेदाग़। वैसे समाज में आलोचकों की किल्लत तो है नहीं, संभव हैं 'स्वहित' में वे अपनी नज़रों में अजमेरी गेट बेदाग़ नहीं कहें।

कुछ पल तत्कालीन अवस्था-व्यवस्था का आंकलन कर सड़क पार किया और कुछ कदम आगे चलकर दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित छोटे शौचालय को पार करते एक गली में प्रवेश लिया। अजमेरी गेट का यह इलाका 'कुण्डेवालान' ने नाम से विख्यात है। ब्रितानिया हुकूमत और मुगलकालीन समय में इस इलाके में 'तवायफों' के घुंघरू और उस्तादों के तबलों का थाप, हारमुनियम का आवाज गूंजता था। दिल्ली नगर निगम के 'लघु शौचालय' को देखकर मन में सोचा कि इस शौचालय के निर्माण काल में दिल्ली नगर निगम के महापौर अथवा आला अधिकारी तो आये नहीं होंगे। अगर आते तो शायद 76 वर्ष आज़ादी के बाद और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अनवरत 'शिक्षा' - सोच बदलो-देश बदलेगा- का कुछ सकारात्मक असर उन पर भी पड़ता। देखेंगे तब ही तो सोच बदलेगा, कल्पना करने मात्र से तो कुछ नहीं। अन्यथा महिलाओं की तो बात ही नहीं करें, पुरुष भी लघु शौच करते वक्त बेपर्द अजमेरी गेट से दीखते हैं। खैर। भीड़ से भड़ी इस सड़क को पार कर जैसे ही गली में प्रवेश लिया, अचानक शांति का वातावरण महसूस किया। आगे गली के दो मुहाने पर आते ही सामने सन 1938 में निर्मित आत्मा राम सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रवेश द्वार दिखा। इस विद्यालय में हिंदी माध्यम से छठी कक्षा से 12 वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है।

गली में आने-जाने वाले औसतन लोग एक-दूसरे को पहचानते थे। यही कारण है कि औसतन सभी लोग, चाहे पैदल हो यह दोपहिया वाहन से, एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा अवश्य देते थे। शहरों में, ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं में, एपार्टमेंस में रहने वालों के साथ ऐसी बात नहीं होती। कोई-कोई तो जोर से आवाज लगाकर एक-दूसरे के परिवारों के बारे में, माँ-बाबूजी, बेगम, बच्चों के बारे में भी पूछ बैठते थे। मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। यह गली शायद हमारी उम्र से न्यूनतम दसगुनी से भी अधिक उम्र की दिख रही थी। इन गलियों में बनी एक-एक मकान इस बात का ऐतिहासिक दस्तावेज दे रहे थे की किसी भी आधुनिक से आधुनिक मकानों की उम्र न्यूनतम सत्तर-अस्सी वर्ष की है। कुछ कदम आगे आने पर बाएं हाथ कभी हरे रंग का दरवाजा रहा, लकड़ियों का नक्काशीदार झरोखा रहा मकान के नीचे खड़ा था। मकान के ऊपरी दीवार पर एक बोर्ड टेंगा था, जिसपर लिखा था :

"This property, 692, Kundawalan, Ajmeri gate, New Delhi-110006 belongs to Mrs. Saira Bano Khan and Mr. Rehman Ahmed. This attorney is Mr. Ashok Rana. No one, other than them, has the right to deal with this property. If any one claims any right, interests or title, the same will be treated as trespass and necessary civil and criminal action will be taken against that person." - Mr. Rehan Ahmed (98.......) and Mr. Ashok Rana (98...)" कोई दशक पुराने इस काले पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षरों में लिखा यह चेतावनी देखकर, पढ़कर उसपर लिखे मोबाईल पर घंटी टनटना दिया। मोबाईल नंबर मुंबई का था। दूसरे छोड़पर जो भी सज्जन थे, बेहद शिष्टता के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। कुछ क्षण के बातचीत के बाद मैं वहां बरामदे पर बैठ गया जहाँ इस भवन के जवानी के दिनों में समाज के संभ्रांत लोग बैठा करते होंगे। जिस सज्जन से मैं बात किया वे इस मालिक मकान के खून के सम्बन्धी थे। तभी इस भवन में रहने वाले व्यक्ति से रूबरू हुआ। यहाँ आने का कारण बताया और वे बहुत सम्मान के साथ अंदर ले गए।

इस घर में प्रवेश के साथ मुझे वह क्षण याद आ गया जब कोई साढ़े चार दशक पहले लखनऊ के एक ऐसे ही भव्य मकान में प्रवेश लिया था। अस्सी के दशक के उत्तरार्ध कलकत्ता से प्रकाशित 'संडे' पत्रिका 'तवायफ़' पर एक आवरण कहानी कर रहा था। मैं भी उस कहानी का हिस्सा था और मुझे भी 'तवायफों की बस्ती और हवेलियों में जाकर, मिलकर, बात कर, प्रथम द्रष्टा लेख लिखकर प्रेषित करना था। देश में राजनीतिक उठापटक उत्कर्ष पर होने के बाद भी पत्रिका एक सामाजिक और मानवीय विषय को प्रमुखता देकर कहानी कर रहा था। इंदिरा गाँधी की हत्या हो चुकी थी और आठवीं लोक सभा के 541 सदस्यों की संख्या में 414 स्थान प्राप्त कर राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही थी। उन दिनों ही नहीं, आज तक किसी भी आम चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी संख्या में चुनाव नहीं जीती है। यहाँ तक कि 18 वीं लोक सभा (चुनाव जारी है) में भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपना आंकलन चार सौ पार ही रखी है, न की 414 पार।

उन दिनों उत्तर प्रदेश में नवमी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक साल 52 दिन (3 अगस्त, 1984 से 24 सितम्बर, 1985) और एक वर्ष 163 दिन (25 जून, 1988 से 5 दिसंबर, 1989) तक मुख्यमंत्री कार्यालय में विराजमान हुए थे नारायण दत्त तिवारी। उधर दसवीं विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित होने के लिए पहलवान मुलायम सिंह यादव 'मूंछ नहीं' होने के बावजूद, मूंछों की धार को तेज कर रहे थे। देश में राजनीतिक भूचाल अपने उत्कर्ष पर था और सभी अपनी-अपनी रंग बिरंगी टोपियों को राजनीतिक बाजार में उछाल रहे थे। यह वह कालखंड था जब बिहार और उत्तर प्रदेश दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों में अपना स्थान प्रमुख रखता था। सभी स्वयं को राष्ट्रभक्त कहकर, देश की गलीकुचियों से गरीबी, अशिक्षा को मिटा कर एक नए भारत के निर्माण का दिवास्वप्न देश के मतदाताओं को दिखा रहे थे, जिनकी उंगलियों के इशारे पर उनका भविष्य बनना था। देश के राजनेताओं द्वारा झूठ बोलने, मतदाताओं को बरगलाने की बात कोई नई नहीं थी। अलबत्ता देश में राजनीतिक 'अस्थिरता' के साथ-साथ 'सामाजिक', 'आर्थिक', 'सांस्कृतिक' दृष्टि से भी पतन प्रारम्भ हो गया था। आज भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। हाँ 'मतदाताओं को बरगलाने का तरीका आधुनिक और वैज्ञानिक जो गया है।' क्योंकि नेता कभी चाहेंगे नहीं कि पुरुष और महिला मतदाता शिक्षित हों। उनकी सोच बदले।

बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद लखनऊ की बारी थी। यह अलग बात था कि अवध के नवाब का मिथिला के एक आम नागरिक के साथ कोई सीधा ताल्लुकात नहीं था फिर भी लखनऊ मेरे लिए बिलकुल अनजान शहर नहीं था। मैं गोमती नदी की धाराओं को बेगम हजरत महल की आदमकद प्रतिमा के तरफ से नहीं, अलबत्ता ऐतिहासिक लाल पुल होते सीधा बड़ा इमामबाड़ा जिसे आसफी इमामबाड़ा भी कहते हैं के प्रवेश द्वार तक एक्का (घोड़े वाली सवारी) पर बैठकर आया था। इस लाल पुल को पक्का पुल या फिर शाही पुल भी पुराने लोग कहते हैं। सन 1911 के आस-पास इस पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उस घटना के तीन साल बाद सन 1914 में तत्कालीन ब्रितानिया हुकुम तानों ने इसे पुनः खोला था। यहाँ से कुछ दूर छोटा इमामबाड़ा था / है और रूमी दरवाजा, जिसे टर्किस गेटवे भी कहा जाता है, का निर्माण 1784 में हुआ था। लखनऊ में उन दिनों राजनीतिक माहौल भले मुगलई-ब्रिटानिया का मिश्रण रहा हो, गोमती नदी के किनारे बसे इस पुरे इलाके में तवायफों का छोटा-बड़ा आसियाना था।

उस दिन मैं नहीं जानता था कि समय एक दिन मुझसे कुछ ऐसा कार्य कराएगा जिसमें लखनऊ सल्तनत की भूमिका अक्षुण है। या फिर जिन कार्यों को लेकर आज मैं अवध की राजधानी की गलियों में आया हूँ, कल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इनकी भूमिका को भी शब्दबद्ध करूँगा। इतना ही नहीं, आज़ाद भारत में अंग्रेज और मुगलों द्वारा बनाये गए ऐतिहासिक पुरातत्वों को, जिसे देखने विश्व के लोग आज भी पधारते हैं, का सचित्र संग्रह करूँगा। मैं धीरे-धीरे एक मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सामने हरे रंग का कोई 12 फुट ऊँचा, कोई एक फुट मोटा बेहतरीन नक्कासी वाला दरवाजा के पास दस्तक दिया। उस दरवाजे के सामने मेरी शारीरिक ऊंचाई बौना दिख रहा था।

दुबला-पतला कोई चालीस-पैंतालीस किलो वजन का शरीर लिए जब दरवाजे का कुण्डी, जिसका वजन भी पांच किलो से कम नहीं था, खटखटाया तो वहां उपस्थित एक महाशय आगे आकर 'आने का कारण' पूछे। उनका प्रश्न जायज था। जिस समय मैं दस्तक दिया था, यहाँ शांति थी। सभी घोड़े बेचकर सोये थे। ऐसा लग रहा था कि देर रात सभी अपनी बेटियों को ससुराल विदाकर निश्चिन्त होकर सो रहे थे। जन्म लेने के बाद किसी भी तवायफ के कोठे पर यह मेरा पहला दस्तक था। लेकिन टीवी देखने की क्षमता नहीं होने के बाद भी, रेडियो पर पुराने गीतों को सुना करता था जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तत्कालीन तवायफों की वेदना का बयान करता था। जब अपना परिचय दिया तो वे बहुत ही सम्मान के साथ मुख्य एक कक्ष तक ले गए। ऐसा कक्ष मैं अपने जीवन में नहीं देखा था। बेहतरीन, सुसज्जित, सुगन्धित। चतुर्दिक सफ़ेद चरण मोठे-मोठे गलीचों पर बिछे थे। मसलन, बड़ा-बड़ा हुक्का भी रखा देखा। जितने बर्तनों की सजावट उस कक्ष में था, सभी चांदी के दिखे। कुछ क्षण बाद मेरे सामने एक नक्काशीदार प्याले में तश्तरी पर रखी चाय, कुछ नमकीन बिस्कुट, एक चांदी के गिलास में पानी उपस्थित हुआ। मैं अपने एक तत्कालीन पुलिस अधिकारी मित्र के सहयोग से वहां आया था। वे मित्र इस घर के मालकिन को मेरे आने का कारण बता चुके थे।

अभी चाय की कोई दूसरी चुस्की लिया ही था, तभी मेरे सामने उम्मीद से अधिक सुन्दर, सौम्य, सभ्य महिला अपने सर पर दुपट्टा डालते मुझे देखी। मैं खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अभी सुबह के कोई 11 बजा था और मोहतरमा को देखकर ऐसा लगा था कि वे मुझसे मिलने के लिए कुछ ही क्षण पहले जग गयी। उम्र में वे मुझसे दोगुनी से भी अधिक थी। बहुत सम्मान के साथ मुझसे कहती हैं: "जनाब आपके बारे में बताए थे बाबू । आप एक कहानी लिख रहे हैं अपनी पत्रिका के लिए।" मैं हामी भरते उनसे बात करने लगा। कोई चालीस मिनट वार्तालाप के बाद उनकी आवाज में तत्कालीन समाज के तथाकथित 'ठेकेदारों', 'संभ्रांतों', प्रशासन के लोगों, नेताओं और वे सभी जो समाज को बदलने का नाटक करते हैं, समाज के लोगों को बरगलाते हैं अपने-अपने हितों के रक्षार्थ, लाभार्थ, अपने-अपने उल्लू सीधा करने के लिए - के प्रति गुस्सा दिखने लगा। उनके शरीर का रंग दुधिया होने के बाद भी, उनके चेहरे की लालिमा समाज के प्रति उनका क्रोध बता रहा था। उनकी एक-एक बात, एक-एक लब्ज का बहुत मोल था मेरे लिए उस समय । उनकी ओर नज़रों को टिकाये, उनके बोल के साथ शारीरिक भाषा का मेल करते मैं कागज पर उनकी बातों को टिपता गया। कोई घंटों बाद वे मुझे दरवाजे तक छोड़ने आयी। लेकिन उस ऐतिहासिक दरवाजे पर कड़ी होकर उन्होंने जो कहा. उनके शब्द तत्कालीन ही नहीं, वर्तमान समाज के लिए भी बहुत बड़ा तमाचा था, आज भी है।

वे कहती हैं: "देश को आज़ाद हुए अभी महज 42 वर्ष हुए हैं। लखनऊ की आवादी आज जितनी है उसमें 60 से अधिक फीसदी लोग गुलामी के समय में ही जन्म लिए हैं। जो पढ़े लिखे लोग आज है, अधिकांशतः ब्रितानिया सरकार द्वारा संचालित शिक्षा नीतियों के तहत ही पढ़े हैं। लेकिन इन 42 वर्षों में समाज के लोगों की सोच, उनकी शिक्षा इतनी बदल गई की वे तवायफों को, चाहे लखनऊ की हों या कानपुर की, कलकत्ता की हों या बनारस की, इलाहाबाद की हों या दिल्ली की, आज़ाद भारत के लोगों ने 'तवायफों को रंडी शब्द से अलंकृत' कर दिए। उनकी तालीम इस बात का गवाह है कि आपका समाज, समाज के लोग, व्यवस्था, अधिकारी और हवाएं सच्ची और अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं तभी वे 'तवायफ' और 'रंडी' में फर्क नहीं समझते हैं।"

वे फिर कहती हैं: "उन्हें नहीं मालूम कि भारत की संस्कृति और संगीत जब तक जीवित रहेगा, उसे गढ़ने में 'तवायफों' की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। आने वाले दिनों में भले ही संगीत के लय और ताल बदल जाएँ, लेकिन जब भी राग ललित, बसंत, जयंत, भैरव, भैरवी, विलावल, गौड़, शुद्ध, वृन्दावन, भीमपलासी, पुरिया कल्याण, यमन, जयजवन्ती, गौरी, चम्पक, रेवा, दीपक, केदार, बिहाग, हेमंत, चन्द्रकोश, मालकौस, बहार, बसंत बहार, भवानी, मेघ, मल्हार की बात चलेगी, विभिन्न वाद्ययंत्रों पर वादकों की उंगलियां थिरकेगी, नाचेंगी - हम तवायफों की याद आएगी।

वे आगे कहती हैं: "यह अलग बात है कि आज़ादी के बाद विगत चार दशकों से देश के नेता हम तवायफों को मिटाने, जड़ से उखड फेंकने के लिए अपना पुरुषार्थ दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी शिक्षा हमारे शरीर के जाने के बाद भी अमर रहेगा, संगीत कभी मरेगा नहीं, निर्जीव होते हुए भी मृत जीवों को जीवंत करता रहेगा - लेकिन जिसे आपका समाज रंडी कहकर अपने पुरुषार्थ को दिखा रहा है, हम औरतें जानते हैं कि पुरुषों को पुरुषार्थ अधिक से अधिक तीन मिनट में झड़ जाता है। यह पुरुषार्थ नहीं है। यह पुरुषार्थ या मर्दानगी नहीं है, यह पुरुषों का अक्खड़पन है जो महिलाओं को नीचे दिखाने में खुश होता है।

बार-बार दुपट्टा के पल्लू को सर पर रखते वे कहती हैं: "आज इस चौखट पर खड़े होकर हम दोनों बात कर रहे हैं। आज तक इतना छोटा रिपोर्टर इस जगह नहीं आया था। आपके चेहरे में एक आकर्षण है, सच्चाई है। आने वाले कल को आपके समाज के ठेकेदार भले हम तवायफों को मिट्टी पलीद कर मिट्टी में मिला दें, लेकिन जब तक संगीत के सात स्वर - षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद - यानी - स रे ग म प ध नि - जीवित रहेगा, हम तवायफों का समाज जीवित रहेगा, यह बात आपके समाज के वे सभी नहीं समझेंगे जो 'तवायफों' को 'रंडी' कहने लगे हैं। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं होगा सिर, कंठ, उर, तालु, जिह्वा और दाँत से भी स्वर निकलते हैं जिसे 'षड्ज' कहते हैं।

वे आगे कहती हैं: "इतना ही नहीं, हमारे इस स्थान पर जो भी व्यक्ति आते हैं, हरेक आने-जाने वालों को 'आदाब' और 'खुदहाफिज़' जरूर कहते हैं, चाहे आपके-उनके पतलूनों के जेबों में पैसे हों अथवा नहीं। क्या आपकी बीबियां, बच्चे आपके घर से आने-जाने पर आपको 'आदाब' और 'खुदहाफिज़' कहते हैं? शायद नहीं। क्योंकि हमारी तालीम ही कुछ अलग है। आज इसी चैखट पर हम दोनों खड़े हैं, आप लिख लीजिये, समय दूर नहीं है जब समाज में तवायफों की किल्लत हो जाएगी जो आपकी संगीतीय संस्कृति और गरिमा को बचा रखी है। कल खुलेआम तवायफों की कलाओं का व्यापार होगा, समाज के संभ्रांत लोग उस व्यापार में सरिक रहेंगे, समाज के सभी तबके के लोग खुलेआम जिश्म के व्यापार में लगेंगे, आपके नियम भी होंगे, कानून भी होंगे - लेकिन। ........ खैर आपको खुदहाफिज़।" उन्हें अंतिम बार देखते, नमन करते मैं 36 सीढ़ियों से नीचे उतर गया।"

आज चार दशक और उससे भी अधिक समय बाद मैं फिर एक बार एक वैसे ही दरवाजे के सामने खड़ा था। अंतर यही था कि उस दिन उन्हें नमन कर मैं 36 सीढियाँ नीचे उतरा था, आज चार सीढियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में अपने ज़माने का यह एक रंगीन हवेली हुआ करता था। यहाँ भी मुगलों के अलावे तत्कालीन ब्रितानिया हुकूमत के अफसरानों का आना जाना था। कोई तीन हज़ार वर्गफुट और अधिक क्षेत्र में फैले मकान का भूगोल देखकर ऐसा लगता हैं कि सौ साल पहले इस गली के प्रवेश के साथ बाएं हाथ यह पहली हवेली रही होगी। हवेली का निर्माण जमीनी सतह से कोई पांच फुट ऊपर किया गया था। दाहिने हाथ खाली जगह रहा होगा तभी तो सं 1938 सनातन विद्यालय का निर्माण हुआ था। गली के नुक्कड़ पर एक विशाल वृक्ष रहा होगा।

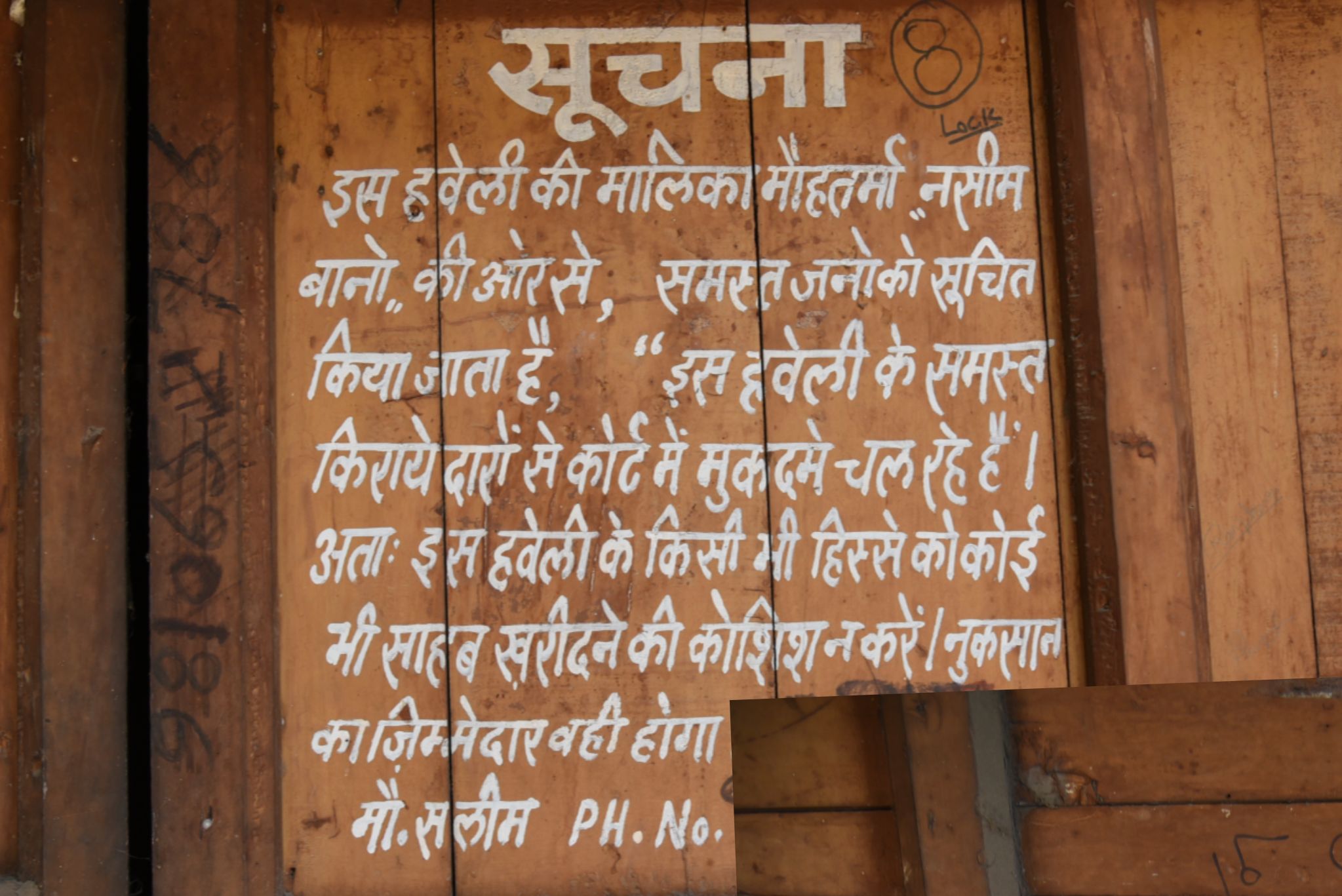

गली से सीढ़ी चढ़ने पर एक छोटे से गलियारे के बाद हवेली में प्रवेश के साथ आँगन और आँगन। आँगन के सामने बाएं हाथ जो कक्ष था, जहाँ उन दिनों इस घर की मालकिन का गाना-बजाना-रियाज-नृत्य का स्थान था, आज लकड़ी के बंद दरवाज़े, सामने ताला लटका, एक पुरानी दो-पहिया वाहन खड़ा था और ऊपर लिखा था: "इस हवेली की मलिका मोहतरमा नसीम बानो की और से समस्त जनों को सूचित किया जाता है कि इस हवेली की समस्त किरायदारों से कोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं। अतः इस हवेली के किसी भी हिस्से को कोई भी साहब खरीदने की कोशिश न करें। जिम्मेदार वही होंगे - मोहम्मद सलीम।"

यह हवेली हैं मोहतरमा नसीम बानो की। नसीम बानो चमिया बाई की बेटी थी। चमिया बाई को उस ज़माने के लोग शमशाद बहम के नाम से भी जानते थे। नसीम बानो का जन्म जन्म 4 जुलाई 1916 को आरा बेगम के रूप में यहां हुआ था। चमियां बाई नाच गाना करने वाली घराने से थी। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उस घराने में आए। वह चाहती थी कि वह कुछ और करे, डाक्टर बने।

उसी ज़माने में सुश्री हेलेन जेरवुड, जो स्वयं कैम्ब्रिज से पढाई की थी, भारत में महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए आठ छात्रों के साथ जुमा मस्जिद के पास 'पर्दा' वाला स्कूल - संत मेर्री स्कूल - एक छोटे से घर में खोली थी। साल सन 1912 था और यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय था महिलाओं के लिए। वे ग्रेग मोर्टेंसन की बातों से बहुत प्रभावित थी। उनका मानना था कि एक पुरुष को शिक्षित करना यानी एक मनुष्य को शिक्षित करना है, जबकि एक महिला को शिक्षित करना पुरे परिवार को शिक्षित करने के बराबर है।

चमिया बाई की बेटी बेहद खूबसूरत थी। वह चाहती थी कि उसकी उस खूबसूरती में शिक्षा का टीका लग जाए जिससे वह नाचने वाली की घराने से दूर एक सभ्य समाज का हिस्सा बने। चमिया बाई एक माँ थी। स्वाभाविक है वह बदलते समय में समाज के लोगों की, पुरुषों की मानसिकता हो पढ़ रही थी। वह जानती थी कि आज न कल नाच-गाना करने वाले घरों का, घरानों का, औरतों का, लड़कियों का क्या हश्र होने वाला है। वजह भी है एक बेटी के लिए सबसे अधिक माँ ही चिंतित होती है।

इसलिए वह सुश्री हेलेन जेरवुड द्वारा स्थापित संत मेर्री स्कूल में अपनी बेटी की दाखिला कराई। 'पर्दा' स्कूल होने के कारण चमिया बाई इस बात से निश्चिन्त थी कि उसकी बेटी को सरे बाजार में कोई देखेगा नहीं । कुण्डेवालान की इस गली से स्कूल जाने और सुरक्षित आने तक चमिया बाई के गाने के स्वर और संगीत का साथ देने वाले सभी उस्तादों का ध्यान लगा होता था। चाहे जो भी हो, मुद्दत से इस समाज में अगर सबसे असुरक्षित रही है तो वह है महिला और बेटियां। शासन, व्यवस्था, सरकार और समाज के लोग चाहे कितनी भी बातें कर लें, ढाढ़स दें, लेकिन एक माँ की नजर में बेटी का आवरू सबसे अधिक कीमती होती है। वह वह भी जब बेटी किसी नाचने वाली की घराने से हो।

चमियां बाई चाहती थीं कि वह डॉक्टर बनें लेकिन नसीम बानों का दिल और दिमाग तो कहीं और था। यह अलग बात है कि उन दिनों फिल्मों का प्रचलन बहुत अधिक नहीं था और फिल्मों में काम करना भी, खासकर लड़कियों का, 'असामान्य' होता था माता-पिता के लिए। नसीम बानो माँ के घराने से निकलना जरूर चाहती थी, लेकिन फिल्मों में जाना चाहती थी। वजह भी था - उसकी सुंदरता। जबकि माँ फिल्म में काम करने के बिलकुल विरुद्ध थी। समय और प्रारब्ध को कौन टाल सकता है। समय कुछ और चाहता था नसीम बानो से। एक समय माँ के साथ बंबई आयी और शूटिंग देखने चली। किसी एक फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान सोहराब मोदी की नजर उस पर पड़ी और वे ‘हेलमेट’ फिल्म के लिए काम करने को कहा। शमशाद बेगम जैसे ही मना की वे भूख हड़ताल पर चली गयी। सहमति मिली। इस फिल्म में काम करने के बाद नसीम की आगे की पढ़ाई बाधित हुई।

नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त आर्किटेक्ट मियां एहसान-उल-हक से शादी की, जिसके साथ उन्होंने ताज महल पिक्चर्स बैनर की शुरुआत की। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी सायरा बानो और एक बेटा, स्वर्गीय सुल्तान अहमद (1939 – 2016)। एहसान से विवाहित, पति-पत्नी की टीम ने ताज महल पिक्चर्स की शुरुआत की और उजाला (1942), बेगम (1945), मुलाकात (1947), चांदनी रात (1949) और अजीब लड़की (1942) जैसी कई फिल्में बनाईं। फिल्म पुकार के नूर जहां किरदार ने नसीम बानो को बहुत ख्याति दिलाई। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नसीम के पति पाकिस्तान चले गए थे। वो चाहते थे कि नसीम भी उनके साथ वहां आ जाएं लेकिन नसीम ने वहां जाने से मना कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर अपने देश भारत में ही रहने का फैसला किया। इसके बाद पति भी उनसे मिलने कभी भी भारत नहीं आए। वो अपने साथ नसीम की कई फिल्मों के निगेटिव ले गए थे, जो उन्होंने पाकिस्तान में रिलीज किए थे। वहां पर भी ये फिल्में अच्छी कमाई करती थीं क्योंकि पाकिस्तान में भी नसीम की जबरदस्त ख्याति मिली थी।

कल जब उस मोबाईल पर बात कर रहा था तो मोबाईल के दूसरे छोड़ पर श्री रेहमान अहमद साहब थे। रेहमान साहब मुंबई में रहे हैं और नसीम बानो के परिवार से ही हैं। जबकि सायरा बानो के कोई औलाद नहीं हैं। फिल्म ‘अजीब लडक़ी’ बतौर एक्ट्रेस नसीम बानो के सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नसीम ने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था। ये वही दौर था जब उनकी बेटी सायरा बानो फिल्मी परदे पर दस्तक देने वाली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि नसीम नहीं चाहती थी कि बेटी से उनकी तुलना हो इसलिए उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया।यह भी कहा जाता है कि नसीम ने बतौर फैशन डिजाइनर काम शुरू किया और अपनी बेटी की कई फिल्मों के लिए उन्होंने ड्रैसेज भी डिजाइन की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी कहा जाता है कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी में नसीम की बड़ी भूमिका थी। कोई बाईस साल पहले 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में नसीम बानो ने अंतिम सांस ली।

बहरहाल, कुण्डेवालान की इस गली की इस हवेली में प्रवेश द्वार पर मुद्दत से एक बिजली का तार, जिसमें होल्डर तो लगा था, लेकिन बल्ब नदारत थे, दिखा। सामने आगंतुकों के लिए बनी बैठकी, जिसे बेहतरीन लकड़ियों से कमरे नुमा बना दिया गया था, आज मिट्टी की परतों, मकड़े की जालों, कीड़े-मकोड़ों का आसियाना बना दिखा। प्रवेश के साथ गलियारे के बाएं तरफ दो शौचालय दिखे, जिसका निर्माण शायद उसी ज़माने में किया गया होगा। इस शौचालय के निकास घर के अंदर ही एक विशालकाय हौज से मिला दिखा जो बाद पाइपों के सहारे, गलियों के रास्ते दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदत रास्तों का अख्तियार करता होगा।

इस गलियारे में भी बिजली की तारों की कई पीढ़ियां भी दिखी जो आपस में लिपटी थी। यह गली जहाँ आँगन में मिलती थी सामने, बाएं और दाहिने कई कमरे दिखे। कुछ कमरे तो खंडहर में तब्दील हो गए थे, कुछ पर मोटे-मोटे ताले लटके थे। समय के साथ-साथ तालों पर भी जंग लग गया था। गलियारे के रास्ते आँगन की महिलाओं को गलियों से आने-जाने वाले न देखें, या फिर आगंतुक कक्षा में बैठे मेहमान भी महिलों को नहीं देखें, बीच में कोई चार फिट ऊँचा दीवार खड़ा था। दीवार के दूसरे तरफ आँगन की ओर एक चापाकल भी लगा देखा।

अपने बाल्यकाल अथवा यौवन के दिनों में इस हवेली में जितने भी कमरे रहे हों, आज मात्र सात कमरे शेष बचे हैं उसमें सात किरायेदार विगत चार-पांच-छह दशकों से रह रहे हैं। एक किरायेदार श्रीमती बबिता सिंह कहती हैं: "मैं यहाँ पीछे चालीस वर्षों से रह रही हूँ। यहीं बड़ी हुयी, पढ़ी लिखी, शादी-व्याय सभी इसी घर में हुआ। कोई कहते हैं कि की यह घर सायरा बानो की है तो कोई उनकी माँ नसीम बानो की तो कोई उनकी नानी शमशाद बेगम का बताते हैं। लेकिन जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, इस मकान का मालिक सायरा बानो को ही हम जानते हैं । लेकिन वे कभी इस मकान को देखने आयी नहीं हैं। हाँ कभी कभार फोन पर या फेसटाइम पर उनसे बात हो जाया करती हैं।"

बबिता सिंह का कहना है कि "यह अलग बात हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से वे हम सभी किरायेदारों पर मुकदमा की हुईं हैं, लेकिन कभी भी आज तक तंग नहीं की हैं। वैसे इस मकान की देखरेख करने के लिए जिस व्यक्ति को पवार ऑफ़ अटॉर्नी दे रखी थी और जो कभी-कभार इस हवेली को देखने भी आते थे, अब उन्हें वे हटा दी हैं।" जब उनसे पूछा कि 'क्या आप सभी किरायेदारों को इस हवेली को हड़पने का इरादा तो नहीं है? बबिता जी कहती हैं: "कभी नहीं।"

बहरहाल, आँगन में प्रवेश के साथ बाएं और दाहिने दोनों तरफ से ऊपर पहली मंजिल पर जाने की सीढ़ियां हैं। जिस ज़माने में इस हवेली को बनाया गया होगा, कारीगर और इस हवेली की मालकिन बहुत प्रेम से इसकी संरचना की। पहली मंजिल पर चारो तरफ नक्काशीदार लोहे के मेहराव बना है और उसके ऊपर बेसकीमती लकड़ी का मोटा कसीदाकारी गोल परत, जिसके पकड़ने में किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुआ करे।

दूसरी मंजिल तो नहीं है लेकिन ऊपर छत पर जाने के लिए खुला जगह। एक दूसरे किरायेदार, जो सं 1965 से इस हवेली में रह रहे हैं, कहते हैं: "वैसे मैं देखा तो नहीं, लेकिन घर के अन्य बड़े-बुजर्गों से सुना हूँ कि आँगन के बाएं हाथ के विशाल कमरे में, जो आज बंद है, उसी कक्ष में गाना-बजाना-नृत्य हुआ करता था। उमा देवी (टुनटुन) भी यहीं सीखने आया करती थी।"

आज इस हवेली की स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। दीवारों के ईंट अपने अस्तित्व से अलग हो रहा है। दो ईंटों को जोड़ने वाले तत्व, जिसे उन दिनों कारीगरों ने बहुत प्रेम से लगाया था, झड़ने लगे हैं। दीवारों की रंगीनियां मौसम और समय के साथ-साथ अपने उम्र के एक पड़ाव पर पहुँचने लगा है। इस इलाके में रहने वाले आज के लोगों को न इलाके का इतिहास पता है न भूगोल कोई जानता है। सभी की निगाहें, जिसमें भूपति के साथ-साथ शहर के भूमाफिया भी हो सकते हैं - सिर्फ गणित जानते हैं और सभी टकटकी निगाहों से यह देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अजमेरी गेट की गली में स्थित इस हवेली को गगनचुम्बी ईमारत में तब्दील कर दिया जाय।